- コラム

- 投稿日:2023.11.27

- 更新日:2025/05/02

江戸時代vs現代:どう変わった?日本の漬物と発酵食の進化

日本の食文化を彩ってきた発酵食・漬物は、江戸時代に大きく発展しました。当時、塩やぬかを使った保存技術が普及したことで、たくあんや梅干しなど、現在でも愛される多様な漬物が生まれました。漬物は栄養豊富な保存食として日常生活を支えるだけでなく、祭事や儀礼にも欠かせない存在となり、日本人の食卓に根付いていきます。本記事では、江戸時代から現代に至るまでの漬物文化の魅力や歴史を紐解きながら、日本の漬物と韓国のキムチの共通点と相違点を通じて「漬物」の魅力を再確認いただけます。

目次

江戸時代の漬物文化

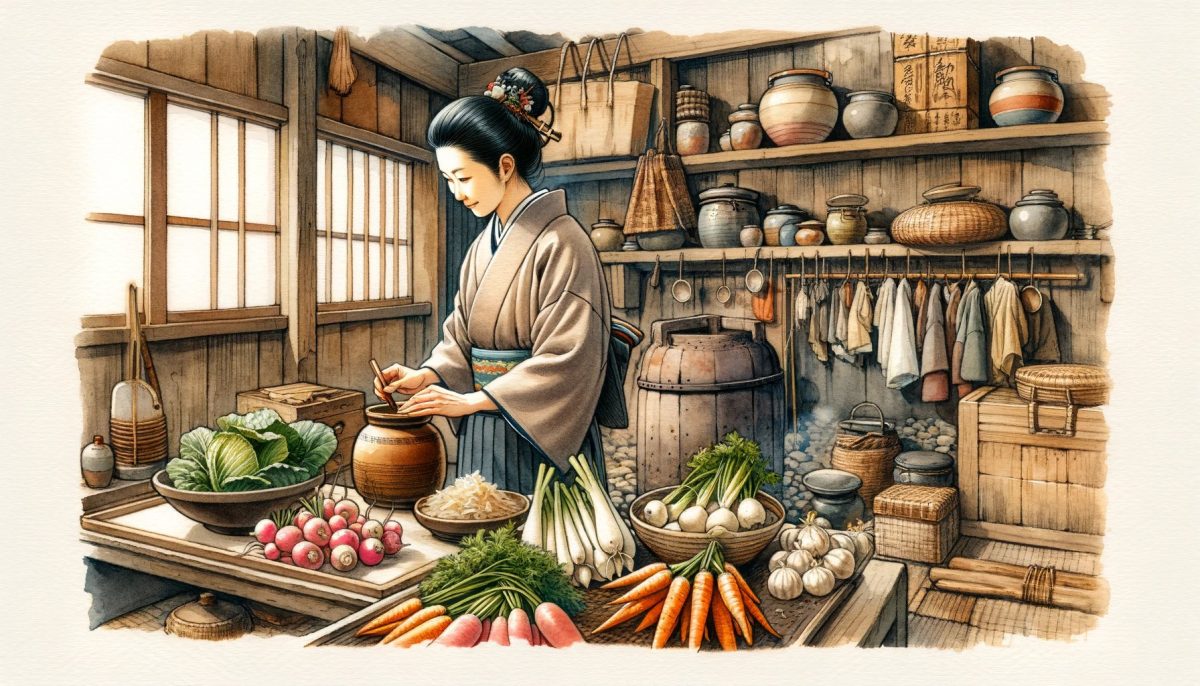

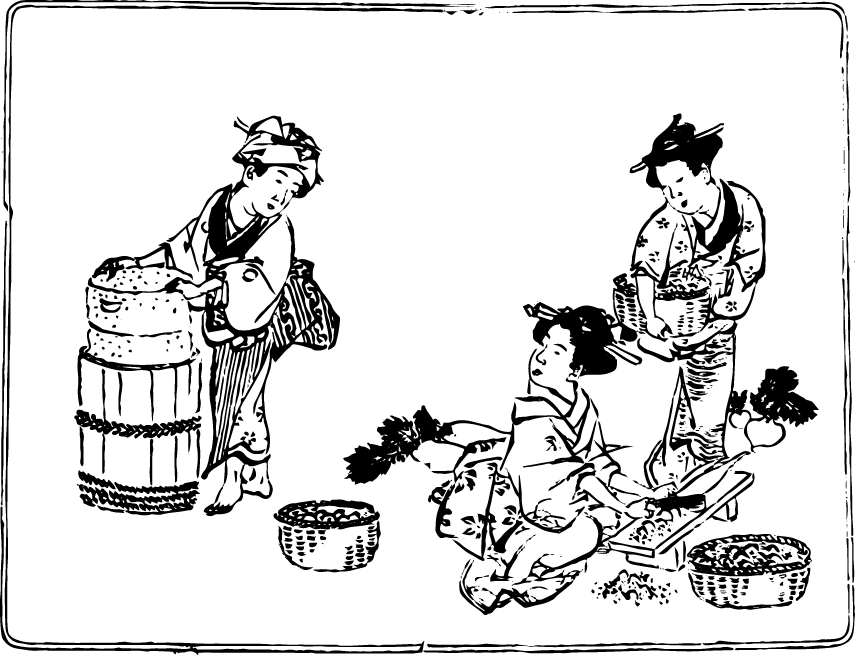

江戸時代は物流や商業の発展に伴い、野菜や塩の流通が活発化しました。これにより庶民の間でも漬物が広まり、家庭でも手軽に作れるようになりました。都市部では野菜不足を補うために漬物が重宝され、都市生活を支える重要な役割を担いました。

日常食としての漬物の役割

江戸時代には、「一汁一菜」が日常的な食事の基本でした。漬物は、白米を主食としていた人々にとって、味の変化を楽しむための貴重な副菜でした。栄養豊富で、特に冬季には野菜が不足するため、漬物がビタミンや食物繊維、乳酸菌を摂取する重要な手段となりました。また、独特の風味が食欲を刺激し、食事をより楽しめるものにしました。

保存食としての価値と仕組み

漬物は塩やぬか、味噌、酢などで漬け込むことで、野菜の水分を抜き細菌の繁殖を防ぎました。塩による浸透圧作用で細菌が活動できない環境を作り出し、長期保存を可能にしました。この保存技術は、冷蔵設備のない時代に非常に重要なものでした。

江戸時代の代表的な漬物と地域性

たくあんや梅干しの普及

たくあん漬けは僧侶の沢庵宗彭が発案したと伝えられ、食卓に広く普及しました。たくあんは、長期保存が可能で、糠を再利用できるという経済性も庶民に好まれ、日常食として常備されました。また、梅干しは「薬効がある食べ物」としても重宝されております。殺菌作用や疲労回復効果から、江戸時代には兵士の携行食としても活用され、旅人や農民にとっても欠かせない携帯食とされ、お弁当にもよく使われていました。

各地に根付いた地域特有の漬物

京都の千枚漬けは薄切りにしたかぶを甘酢で漬けた上品な味わいが特徴です。長野の野沢菜漬けは寒冷な気候を利用し、さっぱりとした塩味が魅力です。秋田のいぶりがっこは燻煙という独自の製法で香ばしさを加え、地域性を色濃く反映しています。奈良や大阪の奈良漬けは、酒粕を使った漬物で、瓜や生姜などを何度も酒粕に漬け直す「漬け替え」を行い、強い風味と保存性があるのが魅力です。

祭事や行事と漬物の深い関わり

行事における漬物の役割

正月のおせち料理では、数の子や昆布など縁起物の漬物が重要な役割を果たします。また、たくあんや白菜の塩漬けなどが冬場の常備菜として重宝され、正月三が日の「台所を休める日」にも活躍していたといわれています。お盆では故人への供物としても漬物が供えられ、七五三や結婚式の祝い膳にも必ず登場し、家族や地域の絆を深める存在となりました。また、「漬ける」という行為が、季節の変わり目を意識する伝統的なリズムの一部となっていともいわれています。

江戸時代の人々にとって、漬物づくりはただの調理ではなく、「季節の行事」「家族の儀式」「地域の慣習」と一体化した営みでした。

そのため、漬物は「時の記憶をとどめる食」とも言え、行事と共に生きた文化遺産といえます。

行事食として定着した理由

漬物は保存性が高く栄養価も豊富であり、行事の際の特別な食卓を彩るのに適していました。また、日本は四季がはっきりしており、漬物は季節の移ろいに合わせて仕込まれる食品として、秋の「たくあん漬け」、冬の「白菜漬け」、春の「山菜の塩漬け」などがあります。漬物は、長期保存可能で、祝いの席でも前もって仕込んでおけるため、忙しい行事の当日でも手間がかからず、効率的かつ安定的に提供できたため、広く普及しました。

漬物が行事食として定着したのは、合理性(保存・準備の容易さ)と、精神的価値(信仰・家族・季節の節目)の両方を兼ね備えていたかからではないでしょうか。

現代の漬物事情

漬物の種類の増加と多様化

現代では伝統的なぬか漬け・奈良漬け・しば漬けなどの漬物に加え、健康を意識した減塩漬物や甘酢漬け、味噌漬け、海外の影響を受けた新しいスタイルの漬物など、多様化が進んでいます。種類だけでなく、味のバリエーションも拡大しています。昔は「しょっぱい」「酸っぱい」が中心だった漬物も、甘口・ピリ辛・旨味重視など味の幅が広がっています。さらに、柚子風味、ワイン漬け、チーズとの組み合わせなど、創作系の漬物も登場しています。

健康志向と漬物の栄養効果

漬物は乳酸菌を多く含む発酵食品として知られ、腸内環境の改善に効果的です。特にぬか漬けは美容や免疫力向上にも役立つとして、健康志向の消費者から支持されています。最近では、ぬか床を自宅で作る人も増え、“発酵ライフ”という言葉も登場しています。

海外での評価と普及

世界的な日本食ブームに伴い、漬物も海外で注目されるようになりました。特に健康食品としての評価が高く、和食レストランや健康食品店で取り扱われることが増えています。昔のように「ご飯のお供」だけでなく、サンドイッチやハンバーガーの具材、チーズの付け合わせ、酒のつまみなど、用途が広がっています。居酒屋やカフェでも「漬物盛り合わせ」「漬物バーニャカウダ」など、おしゃれな“おつまみ”として提供される例も多いのではないでしょうか。

現代の漬物は、伝統的な発酵技術を受け継ぎながらも、素材・味・用途・文化の壁を超えて進化した、まさに「進化する伝統食」です。食卓の端にある存在から、メインディッシュやライフスタイルの象徴にまで広がっている漬物文化は、これからも日本の食の未来を映す鏡であり続けるでしょう。

漬物とキムチの違いと魅力

発酵方法や材料の違い

日本の漬物と韓国のキムチは、どちらも野菜を塩や調味料に漬けて発酵・保存する伝統食品ですが、その発酵方法や使用する材料には大きな違いがあります。日本の漬物は「発酵型」と「非発酵型」に分かれます。ぬか漬けや奈良漬けのように乳酸菌や酵母、麹菌などによって発酵が進むものもあれば、浅漬けや塩漬けのように発酵をほとんど伴わないものもあります。とくにぬか漬けは、ぬか床という発酵環境を維持しながら、常に乳酸菌が働く状態を保つ必要があります。一方、キムチはすべて発酵を前提としており、塩漬けした野菜にヤンニョム(にんにく、唐辛子、アミの塩辛などを混ぜた調味料)を加え、冷所で発酵を進めるのが一般的です。発酵の主役は乳酸菌で、熟成が進むことで酸味と旨味が増していきます。

日本の漬物は大根、胡瓜、茄子、白菜、蕪などの野菜を主に使い、塩やぬか、酢などを使い、素材の風味を活かした比較的シンプルな味付けです。一方、韓国のキムチは白菜や大根を中心に、唐辛子やニンニク、魚醤など多彩な調味料をふんだんに使用し、香りが非常に強く刺激的な味が特徴です。

味覚や栄養面での共通点と相違点

日本の漬物と韓国のキムチは、いずれも発酵を活用した伝統的な保存食品です。どちらも野菜を主原料とするため、食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富で、乳酸菌による腸内環境乳酸菌による整腸効果が期待されます。特に発酵を伴うぬか漬けやキムチには、生きた乳酸菌が含まれており、腸内環境を整える働きがあり、発酵の過程でビタミンB群が増えるとされています。加えて唐辛子に含まれるカプサイシンによって代謝促進や脂肪燃焼効果も期待できます。一方、漬物は塩分や糖分、味噌や酒粕などのバリエーションが多く、発酵以外の調味によって栄養バランスに差が出ることもあります。

味覚の面では日本の漬物が比較的マイルドで繊細な風味を持つのに対し、キムチは辛みや酸味が強くパンチの効いた味わいが特徴です。キムチは、漬物より酸味の変化が顕著で、熟成の度合いによって味わいが大きく変わるのが特徴です。

- 日本の漬物・・・・「穏やかで繊細」「多様な素材と調味法によるバランス型」

- 韓国のキムチ・・・「力強く個性的」「発酵の力を活かした健康志向型」

キムチの特徴と世界的人気の秘密

キムチはその強烈な風味と高い健康効果により、国際的にも人気を博しています。特に欧米では健康志向の食生活の一部として高い評価を得ており、グローバルな人気食品としての地位を確立しています。その人気食品、キムチの最大の魅力は、複雑で奥深い味わいにあります。また、ビーガン対応のキムチや、辛さを抑えた子ども向けのものなど、さまざまなライフスタイルに合わせた商品が登場し、各国の食文化にも柔軟に溶け込んでいるからでしょう。さらに、韓国料理のブームに加えて、「K-POP」や「韓流ドラマ」の世界的人気も、キムチへの関心を後押しする重要な要素となっています。

このように、キムチは「美味しさ・健康効果・多様性」という三拍子を兼ね備えた発酵食品として、今後もさらに世界的な人気を広げていくと考えられます。

漬物にまつわる豆知識

Q.【毎月21日は漬物の日?】

A.毎月21日は萱津神社で行われる「香の物祭り」が由来で、「漬物の日」として祝われています。なぜ「21日」なのかというと、これには仏教との深い関わりがあります。漬物文化と縁のある弘法大師(空海)の命日が、旧暦の3月21日であることに由来しているといわれています。

Q.【ぬか床は“生きている”?】

A.ぬか漬けに使う「ぬか床」は、乳酸菌や酵母などの微生物が住む発酵の生態系。毎日かき混ぜて空気を送り込むことで、菌たちが活発に働き、美味しい漬物を作ってくれます。放置すると「すねる」とも言われ、まさに“育てる食品”です。

Q.【「一夜漬け」と「本漬け」の違いは?】

A.「一夜漬け」は塩分が控えめで短時間で作る漬物で、フレッシュな風味が特徴です。一方、「本漬け」は長期保存が目的で、しっかりと発酵・熟成させて作ります。季節や気分に合わせて使い分けるのが通な楽しみ方だとされています。

漬物が持つ文化的意義

漬物は食文化と生活習慣を象徴する存在であり、日本の歴史と伝統を今に伝える重要な文化財とも言えます。多くの家庭で「おふくろの味」として親しまれ、ぬか床を代々受け継ぐ家もあります。手作りされることで、各家庭独自の味が生まれ、それが親から子へと引き継がれる食の文化となっています。また、発酵による旨味や酸味、そして素材そのものの味わいが引き出される漬物は、食卓に落ち着きや安心感を与える存在です。和食において「主張しすぎず、脇役として味を引き立てる」漬物は、日本人の美意識や謙虚さの象徴と捉えることもできます。

#保存食 #漬物

店長:豊田勝之

自称キムチ研究家の豊田です。辛いもの・韓国料理・韓国珍味が大好きで、全国のお客様に喜んでいただける商品を日々試行錯誤しながら作っています。

まだまだ納得いくものはできていないと思っていますので、引き続き頑張ってまいります!